|

三說論相如 黃紹明

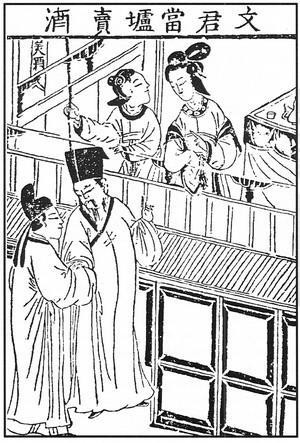

(一)說琴 我要說的不是藺相如,而是司馬相如。根據史記及其他文獻,給司馬相如在「琴」、「德」和「文」三方面作剖析與討論,來個我筆寫我意。 司馬相如字長卿,本名犬子,因慕藺相如的雄才偉略,才改名相如。藺相如能「原璧歸趙」,司馬相如則有異曲同工之妙,輕彈一曲,奪美而回,甚至比藺相如更勝一籌,臨邛賣酒,便與卓文君豪擁卓王孫送贈的百萬同歸。司馬昭之心,路人皆見,可是司馬相如之心,撲朔迷離,讀過了史記,便覺耐人尋味。且讓我以詩拉開「說琴」的序幕。 假假真真總是緣 琴心曲膽不虛傳 瑤琴碎語殘焦尾 莫羨輕挑綠綺弦 相傳琴是伏羲所作,古為五弦,後用七弦,有金玉之圓點,謂之徽,全弦十三徽,以指按而彈之,凡十三音。民間最熟識的三隻琴要算是伯牙琴、焦尾琴和綠綺琴。伯牙琴被稱為瑤池之樂,故名瑤琴,相傳是伏羲氏取樹中之良材命高人劉子奇制成。焦尾琴為東漢文學家蔡邕所有,他偶見一正在燃著的桐木其聲火烈,知是良材,立取燒餘的部份做琴,而琴末尚有焦木,故名,亦稱焦桐。而綠綺琴的來歷有三種說法,一說是臨邛縣令王吉的,一說是卓王孫的,一說是梁孝王贈給司馬相如的。琴上刻有「桐梓合精」四字,乃那時不可多得的名琴。既然李白詩句:「蜀琴欲奏鴛鴦弦」,司馬相如乃蜀人,而昔日琴劍為文人隨身之物,筆者認為此琴應是司馬相如有備而攜來的。 為甚麼我詩中說:「假假真真」?那就因為司馬相如自梁孝王死後,失官回鄉,潦倒失意,毅然投靠在臨邛當縣令的舊友王吉,到一曲鳳求凰而結私奔之緣都是「真」的一面,但史記說他到了臨邛,卻「繆以令相重」,便是說假意敬重縣令,當然背後另有所圖,在富甲一方的卓王孫宴會間琴挑簾後的卓文君,史記說他「使人重賜文君侍者通殷勤」,所以說琴是他計中的一件工具,很多配合的動作是「假」的。一曲鳳求凰本來只是愛情的表達,或曰輕挑,但他那些「旁門左道」便肯定是有點那個。比起伯牙因痛失知音而碎毀瑤琴,和蔡邕愛惜焦桐,只彈德音那份高潔,不可同日而語了。 自古以來,君子以雅琴致思,透過音樂,發出心聲。史記說:「音樂者,所以動盪血脈,流通精神而和正心也。」又說:「音樂者,君子之所以養義也… …,養行義而防淫佚也。」而紅樓夢更將琴解作禁,因為「古人制下,原以治身,涵養性情,抑其淫蕩,去其奢侈。」才能「德音不瑕」。司馬相如是否有違古訓,惟有讓讀者自己去判斷了。由於琴的經歷影響詩人對它的品類定位,綠綺琴多用作傳情示愛的一方,而焦尾琴則用於正義德行一類,「今古奇觀」中的詩句便是一例,默許的詩句是「卻慚未是求凰客,寂寞囊中綠綺琴」,而婉拒詩句則是「知音已有新裁句,何用重操焦尾琴」。 琴的命運,得失各異,筆者不否認綠綺琴是有所得,即是「情」的得著,但是否能與以下「智」、「仁」、「勇」和「忠」四「得」媲美?這些琴是否都算得是無名英雄?可能見仁見智了。典型的例子是: 一、諸葛孔明城頭瀟灑彈琴,寫下歷史著名的空城計,是「智」。 二、舜彈五弦之琴,歌《南風》之詩而天下治,是「仁」。 三、尋夫千里,淪為丈夫百里奚宰相府內洗衣婦,膽敢在宴前撫琴唱「扊扅歌」,聲聲「今富貴,忘我為」而喚醒移情另娶的百里奚重認糟糠,是「勇」。 四、主人卒,琴失音律。據晉書說:「王獻之卒,徽之不哭,取獻之之琴彈之,久而不調,嘆曰:嗚呼子敬,人琴俱亡。」琴念主廢調,本是失,但得到的名譽是「忠」。(註:獻之、徽之俱是王羲之兒子) 朋友,你同意我這分類嗎? 無可否認,司馬相如的琴技,能達到琴意的傳達,故文士以琴心形容之。而後人亦念念不忘他曾弄琴的地方,稱為琴臺(圖一)。據益州記中說:「市橋西二百步,得相如舊宅,今梅安寺南有琴臺故墟。」與湖北省漢陽城外月湖旁小山上的伯牙臺(亦稱漢上琴臺,據說是伯牙碎琴之處)相媲美。司馬相如的琴技,肯定得到人們的認同。 欲知二說如何,請看下回分解。 (二)說德 上篇說琴,這篇要說的是司馬相如的品德。自古至今,人的品行,以道德為準,德者得也,得必有所守,所守者便是道德的觀念,所謂「在身為德,施之曰行」,否則便是失德無行。是故君子進德修業,唯道是從。 為甚麼要選取史記作此篇說德之本?因為品德有嚴肅的意味。曹植所謂「定仁義之衷,成一家之言」是以德為先,而非只是翰墨辭賦。言人的品行,絕不可無中生有,尤其是缺德劣行。史記在中國歷史書中,被稱為「二十四史」中之首,堅持直筆寫史,不虛說美事,不隱埋惡行,也不苛求,只按歷史的本來面目撰寫。故此,將史記解讀,並非「誇善」,也非「揚惡」,只望美德的以為借鏡,缺德的引以為鑑,這也是史記以信史實錄名揚千古的精神。 司馬遷秉承儒家的理念,深受「忠信,所以進德也」和「禮也者,理也,樂也者,節也」的影響,對德的要求是正心崇節,禮樂皆得。而解讀「史家之絕唱」中之「司馬相如傳」,給筆者在理與節方面,對司馬相如有以下的印象: 好用旁門 賄賂求成 史記在司馬相如列傳中一開始便說他「以貲為郎」,即是以錢財買官,亦有一說是功臣高官子弟或家財超過四萬的良家子弟可獲選為郎,但史記在相如列傳內說他家貧,似非獲選為郎一族。而當他失官潦倒前往找舊友臨邛縣令王吉時,史記說他「初相見,後稱病,使從者謝吉」,這招「閉門謝客」分明是提高自己的身分。當知卓王孫有女文君新寡,愛好音樂,便如上篇所說,「繆與令相重」,即是假意敬重縣令,繼而以琴心挑引隔簾的文君,還「使人重賜文君侍者通殷勤」,卒能使文君與之私奔,一曲鳳求凰真有所得,但他的行為,有欠理節。你道卓王孫是甚麼人?據史記「貨殖列傳」中說:「蜀卓氏之先,趙人也,用鐵冶富。秦破趙,遷卓氏。……致之臨邛,大喜,即鐵山鼓鑄,運籌策,傾滇蜀之民,富至僮千人。」卓文君,當然是富家之女啦。說到作賦地位,公認是「賈誼升堂,司馬入室」,但手段伎倆,司馬相如,可算是「升堂入室」了。 當爐賣酒 財色兩得 據史記說文君隨相如私奔到成都,但見「家居徒四壁立」,「文君久之不樂」,唯有提議回臨邛,開酒鋪。於是,文君當爐賣酒(圖二。按爐亦作壚及鑪)。而他,身穿形如牛犢之鼻的圍裙(一說短褲),令卓王孫引以為羞,無奈,乃分給文君僮百人,錢百萬,及其嫁衣財物,於是,司馬相如立即與文君歸成都,買田宅,做富人。書生不賣文而賣酒,是否有點那個? 司馬題橋 士不為居 這是史記以外,在「成都記」及民間文獻記載,卓文君送別司馬相如赴京求功名,途經「昇仙橋」(有稱「昇遷橋」),司馬相如豪氣題字橋之柱上說:「不乘高車駟馬,不過此橋」,向上之心,志氣可嘉,總算是男兒志氣(圖三及圖四)。孔子說:「士而為居,不可以為士」,即是說只要求安居不求上進,不能叫做士人。筆者認為他題橋節理俱全,故雖非史記資料,亦取入文中。 大義檄文 宣慰蠻夷 史記雖直言司馬相如的劣行,但也讚譽其檄文消弭巴蜀兩地不穩的情勢,得漢武帝賜為中郎將,而出使西南邊陲地區,對蠻夷進行宣慰,並皆奉表稱臣,功德不少。更令卓王孫另眼相看,再分給文君與男性兒子一樣的家財。對國對家,總算有個交待。 受賄貪污 利令智昏 不知是否勝利沖昏了頭腦抑或是惡習難除,身為中郎將,卻被人上書「使時受金」,即是出使時貪污,因而失官。試想一個百萬富翁,竟貪小利,他的德行,可算是貪得無厭,甚至被列入孔子所謂「小人喻於利」一族,實非君子所應為。 以賦諷諫 不失儒風 史記說司馬相如賦的末段,必有對天子的諷諫,與詩經的諷諫無異。而上書諫獵一文,表現了為臣忠義的美德,符合了文士應有的德風,算得是「定仁義之衷,成一家之言」,而非只是翰墨辭賦一族。是故韓愈說:「漢時,司馬遷、相如、楊雄,最為善鳴者也」。 史記並沒有提及如「西京雜記」中所說一個茂陵女子介入的故事,司馬相如是「志在四方」還是「貪新忘舊」?難下定論。理由是:(一)古時重男輕女,漢魏樂府歌辭中出現的詩句便是證據,例如:「男兒愛后婦,女子重前夫」,「君何淹留寄他方,賤妾煢煢守空房」,「男兒當門戶,墮地自生神」,「玉顏隨年變,丈夫多好新」,封建時代,男兒每多後婦,而女子卻是弱者。(二)司馬相如因卓文君「白頭吟」的呼喚而回心轉意,變成了愛情風波。以上兩點都難以德衡論。要嗎?就只有「願得一人心,白頭不相離」,那女性的堅貞。故只好留待下回「說文」才說吧! 德者從心從行,心不可見,只能觀其行為,司馬相如是文士風流?還是文人無行?譽多於毀?抑或是毀譽參半?可能真的是見仁見智。論語說:「大德不逾閒,小德出入可也」,他的偽與貪,是否可算作小節?史記只述不評,就是留給讀史的人自己去判斷。這裡,亦只是我筆寫我意而已!或許,下篇第三說之「說文」,可能給讀者提供多一點另類資料,才作論定吧! (三)說文 我們常用「文筆流暢」來讚譽美好的文章,在古典文學中,文與筆是有分別的,「文心雕龍」把文章分為無韻為筆,有韻者文,即是說押腳韻的才是文,否則便是筆類。曹丕說:「文非一體」,詩、詞、歌、賦都是文的一類,而賦嚴格來說是半文半筆。賦是詩經「風、賦、比、興、雅、頌」六義之一,它的特點是直書其事,到了漢代更登峰造極,甚至爭強鬥勝,除了「文心雕龍」所說的「鋪採摛文,體物寫志」外,鍾嶸的「詩品」認為「辭賦競爽,而吟詠靡聞」(吟詠指詩歌),而競爽的結果,變成了意浮,難怪大賦家楊雄也說賦是「雕蟲篆刻」了。由於它的半文半筆,長篇大論,不像詩歌之直接入樂,故此皇宮樂府負責人李延年樂師便替司馬相如所寫的文賦配曲。可能相如善琴,故能將短而叶韻的「鳳求凰」辭音共冶。「鳳求凰」騷賦如下:(註:抒情的賦稱騷賦,說理的為辭賦) 鳳兮鳳兮歸故鄉,遨遊四海求其凰,時未遇兮無所將,何悟今夕升斯堂。有艷淑女在閨房,室邇人遐毒我腸!何緣交頸為鴛鴦,胡頡頑兮共翱翔。 鳳兮鳳兮從我棲,得托孳尾永為記,交情通體心和諧,中夜相從知者誰?雙翼俱起翻高飛,無感我思使余悲! 這「鳳求凰」應是史記所謂「為鼓一再行」兩首樂曲中的歌辭,可惜這風流章句,並未被司馬遷垂青,列入史記之內。 史記對司馬相如的文章,作非常精簡的評論,一貶一褒,說他「侈靡過其實,且非義理所尚,故刪取其要,歸正道而論之,」又說「雖多虛辭濫說,然其要歸引之節儉,此與(詩)之諷諫何異?」所以,太史公仍然「採其語可論者著於篇」。司馬相如還有很多大作,俱未被納於史記章內,甚至沒被提及,「長門賦」又是一例。這賦出現於樂府楚調「長門怨」,相傳是陳皇后失寵而以黃金百斤請司馬相如作此賦而感動皇上再獲得寵。不過,歷史書上看到的並非如此,自從衛子夫有孕而陳皇后阿嬌無子失寵,打入冷宮,翠輦辭金闕,長門青草春風淚,昔日的「金屋藏嬌」,最後鬱鬱而終。正如李白所說:「長門一步地,不肯暫回車,雨落不上天,水覆難再收。」一步之隔,亦不見武帝的回車。「長門賦」是否司馬相如所作?無從稽考。不過,歷代詞人,都認為它代表文章有價,將之與金錢扯上關係,例如元曲作家馬致遠的「撥不斷」:「嘆寒儒,慢讀書,讀書須索題橋柱,題橋雖乘駟馬車,乘車誰買長門賦,且看了長安回去。」劉致的「常氏稱心」:「少年情緣淺,老來歡愛心,費盡長門買賦金。酒滿斟,醉來花下吟,纏頭錦,顯得常稱心。」宋詞名人辛棄疾的「摸魚兒」句:「長門事,准擬佳期又誤,蛾眉曾有人妒,千金縱買相如賦,脈脈此情誰訴?」歷代民間,流傳甚廣的何只長門一賦?卓文君的「白頭吟」亦毫不遜色。 漢武帝欣賞司馬相如的文才,更喜愛他的「子虛賦」,乃傳召進京,於是,史記以外,出現了一個情變的故事,如「西京雜記」所說的茂陵女子。茂陵女子的出現,也引出了一系列情變的文章。這位梁園舊賓客,遇上茂陵女子的照顧,卻忘記了與他私奔在成都的卓文君。民間流傳一段文字,說她日夜思夫,音訊全無,再按捺不了,於是寫信寄給司馬相如,訴說「日日思君」之苦。怎料回覆的只是十三個數字,那是「一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、萬」,少了憶(與億同音)抑或是不必億度?一代文豪,竟寫出如此文章,是否一如他天生口吃,有口難言?卓文君一氣之下,也以數字詩兩首回敬,一首順序,一首倒序如下: (一)順序詩 一別之後,二地相思,只說是三四月,又誰知五六年。七弦琴無心彈,八行書無可傳。九連環從中折斷,十里長亭望眼欲穿。百般思念,千般繫念,萬般無奈把郎怨。 (二)倒序詩 萬語千言說不完,百無聊賴十倚欄。九月重陽看孤雁,八月中秋月圓人不圓。七月燒香秉燭問蒼天,六月伏天人人搖扇我心寒。五月榴花如火偏遭冷雨澆花端,四月枇杷未黃,我欲對鏡心已亂。急匆匆,三月桃花隨水轉,飄零零,二月風箏線兒斷。噫,郎呀郎,恨不得下一世,你為女來我作男。 學者對這些數字詩有所保留,認為是元代散曲。而流傳較廣的是「樂府詩集」的「白頭吟」,據「西京雜記」說司馬相如將聘茂陵人女為妾,卓文君作「白頭吟」以自絕,相如乃止。「白頭吟」是一個發自內心沉痛的呼聲,痛陳婦人被貪新忘舊的丈夫遺棄的悲哀與慘況。流傳世代的「白頭吟」一詩如下: 皚如山上雪,皎若雲間月,聞君有兩意,故來相決絕。今日斗酒會,明日溝水頭,蹀躞御溝上,溝水東西流,淒淒復淒淒,嫁娶不須啼,願得一心人,白頭不相離。竹竿何裊裊,魚尾何簁簁,男兒重意氣,何用錢刀為? 「願得一心人,白頭不相離」是文君渴求與哭訴的心聲,「男兒重意氣,何用錢刀為」是文君心死的控訴。(註:錢刀即是錢,古錢為刀形) 相傳「白頭吟」是卓文君首創,這詩名獲得唐宋詩人的青睞。宋詩人鮑照,唐詩人李白、劉希夷俱用此名作詩,劉的詩句「年年歲歲花相似,歲歲年年人不同」更傳其舅宋之問欲據為己有,劉不允竟遭宋用土囊將他壓死,可以說他是為「白頭吟」而死。李白以「白頭吟」借女子失寵,暗喻自己之不得志,「一朝將聘茂陵女,文君因贈白頭吟」,對卓文君更賦同情之句。「古來得意不相負,只今唯見青陵台」,青陵台是戰國宋康王所築,因他奪其舍人韓憑貌美的妻子而令二人自殺,康王怒將他們分葬,但墳上竟長出連理枝,根交於下,枝錯於上,人稱相思樹,樹上有鴛鴦一對,交頸悲鳴,令人感動,生死不渝,世上難求,暗諷司馬相如?! 蜀人對卓文君多表同情和懷念,愛將酒家、酒和水,以她的名字命名,邛崍的「文君井」(圖五)便是一例,據說井旁曾有一對聯: 君不見豪富王孫,貨殖傳中添得幾行香史;停車弄故跡,問何處美人芳草,空留斷井斜陽;天涯知己本難逢,最堪憐,綠綺傳情,白頭興怨。 我亦是倦遊司馬,臨邛道上惹來多少閒愁;把酒倚欄杆,嘆當年名士風流,消盡茂林秋雨;從古文章憎命達,再休說,長門賣賦,封禪遺書。 是歌頌二人之愛?還是暗諷司馬風流?綠綺傳情,但得來的是以白頭吟來說怨?抑或是白了頭也興怨?無論如何,當年茂陵風雨,的確為二人的愛情割開了一道傷口,雖說鳥倦知還,但歲月留痕,覆水再收難滿杯,故無心再賦,死後也只有留下封禪之書?而這封禪之書,是否又如宋代林浦所說「茂陵他日求遺稿,猶喜曾無封禪書」,臨終也諷刺相如之誤導皇帝勞民傷財?還是留給聰明的讀者自己解析吧。無可否認的是,我們既然認同漢賦在文學上的地位,那麼,從文學的價值來說,除了前述的體物寫志和諷諫大義外,明代文學評論家王世貞評司馬相如的賦有意、材、筆和精神流動之美,也就是今日我們所謂文章的基礎,司馬相如的文學貢獻,是不可否定的。(全文完) 三說論相如 寫於2010年 |